伝えよう 『小島の春』の 悲しみを

つたえよう 『こじまのはる』のかなしみを

小川正子記念館 『悲しき病 世に無からしめ』より引用

小川正子記念館 『悲しき病 世に無からしめ』より引用

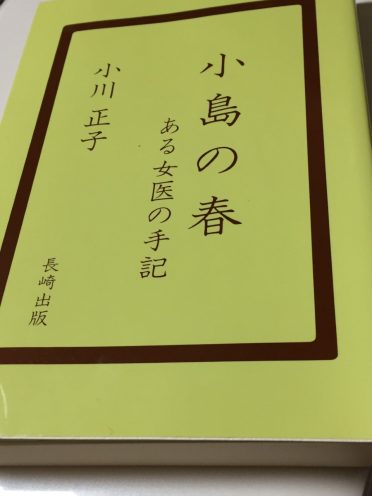

「小島の春 ある女医の手記」は笛吹市春日居町出身で、岡山県のハンセン病患者の療養所である長島愛生園においてハンセン病患者の救済に尽力した小川正子が著わした本の題名です。

現在ハンセン病は感染症であることが明らかであり治療薬も開発されているため、日本での発症者はほぼゼロとなっています。ただ、確かにハンセン病は感染症なのですが感染力が弱いため生活を共にする家族間で感染するケースが多く、以前は遺伝的要素が原因と思われており、患者だけでなく、その家族や親せきもいわれのない差別や偏見に苦しめられてきたのでした。

小川正子が長島愛生園の医師として勤務していた昭和初期においては、患者は奥座敷や離れに押し込められたり、劣悪な場所に粗末な小屋掛けをしたりして世をはばかんで暮らしていたのでした。

このような状況のなか、小川正子は園での勤務の他に、四国や中国地方の山村に分け入り、ハンセン病に関する啓蒙活動や、長島愛生園の入所者の様子を写した映画を上映しながら患者とその家族にハンセン病療養所への入所を説いて回ったのでした。

そうした活動の様子を記録にして自費出版したのが「小島の春」です。当時は長島に行くということは患者と家族にとっては今生の別れを意味します。個々のエピソードは勿論ですが、正子自身が詠んだ歌がまた心を打ちます。

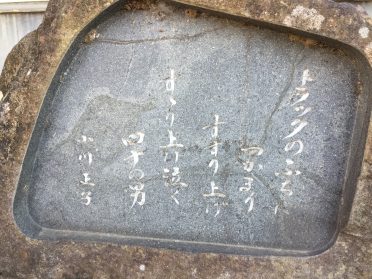

小川正子の生家周辺の歌碑

・トラックのふちにつかまりすすり上げすすり上げ泣く四十の男

・これやこの夫と妻の一生の別れかと想えば我も泣かるる

・夫(せ)と妻が親とその子が生き別る悲しき病世に無からしめ

「小島の春」の原稿は正子の同僚で文芸活動をしていた医師が大手出版社に持ち込みますが、ことごとく断られ、結局小さな出版社から自費出版という形をとらざるを得なくなりました。それでも30万部という大ベストセラーになったのは、印刷工程で活字を拾っていた若い文選工が泣きながら作業をしているのを見た出版社の社長が「これは売れる」と思い自腹覚悟で増刷したからとも言われています。時に昭和13年、正子36才のときでした。

小川正子は明治35年(1902)に現在の笛吹市春日居町桑戸の裕福な家の四女として生まれました。父親は県議会議員も務め、母親は女子高等師範(現お茶の水女子大)を卒業しており当時の甲州では稀に見る教養を備えた家庭に育ったといえます。

今も現存する小川正子の生家

子供の頃の正子は笛吹川で水遊びをしたり、ときには男の子とも喧嘩をするような活発な女の子でした。ちなみに甲州弁で御転婆のことを「おじゃっかびく」と言いますが、物おじしない性格で甲府高等女学校(現甲府西高)ではテニス部と談話部に所属し活動的で笑いの輪の中にいた正子は、まさに「おじゃっかびく」を地で行く存在でした。しかし、良妻賢母を良しとする戦前の女学校においては正子の気質はその枠に収まり切らなかったようで、成績も優秀だったにも関わらず一度も級長や副級長に選出されることはなかったそうです。

大正10年(1921)、19歳の正子は、母親の「この人は必ず出世するから」という強い勧めで高級官僚と結婚します。確かにこの夫は後に吉田茂内閣で大臣に任命されたので母親の目に狂いはなかったのでしょうが、僅か2年ほどで離婚してしまいます。

離婚した女性に対する風当たりが現代とは比較にならないくらい強い時代に、正子は一人の人間とし生きていくために医学の道を志し、22歳で東京女子医学専門学校(現東京女子医科大学)に入学します。

東京女子医専の臨床講義の様子。東京女子医科大学のホームページより引用

卒業を間近にした27歳のときに病院見学に訪れた東村山市のハンセン病療養所 全生(ぜんしょう)病院で決定的な出会いを迎えます。それは当時不治の病といわれたハンセン病患者のために尽力する医師光田健輔の姿でした。正子は卒業後すぐにでも光田の下で働きたいと思いましたが、光田のアドバイスもあり2年間他の病院で内科、小児科を経験し、再度光田に共に働かせてくださいと申しいれます。

このとき光田は岡山県の長島愛生園に赴任していましたが、光田は勤務医に欠員がないことを理由に正子が来ることを許可しませんでした。それでもハンセン病患者のために働きたいという正子の思いが揺らぐことはありませんでした。光田に「お手伝いさせていただきます」と手紙を書き、下宿を引き払います。

それに前後して故郷春日居の実家では正子の長島行きを止めさせようとします。当時は親族がハンセン病療養所で働いているというだけで偏見に苦しむ時代です。妹たちは泣いて正子に翻意を促したと言われています。

母親から「アスイチバンデイク ソレマデマテ」という電報が届きます。正子は「イチニチハヤク オカヤマヘムカッタ ゴコウイアリガトウ マサコ」と返信し、ひとり汽車の人となったのでした。

正子が勤務した長島愛生園

尊敬する医師光田の下で働きたいという思いに駆られ岡山に向かった正子は、ハンセン病療養所がある長島の桟橋に突然現れます。予想だにしなかった若い女医の出現に、職員は当初こそ戸惑っていましたが、定員より多い患者を収容していたため正子はすぐに戦力となりました。特に家族から遠く離れて愛生園で生活する子供の患者にとって、正子は医師としてだけでなく母親代わりの存在であったようです。

ハンセン病の症状は初期においては皮膚に現れます。斑紋といってアザのような形状になったり、結節といわれるコブができるケースが多く目の周辺に結節ができて失明してしまう方もいます。そして手先や足先の神経が麻痺をしていくため火傷をしても気付かずに熱いものを持ち続けてしまったりします。

このようにハンセン病は症状が外観に顕著に現れるため患者は忌み嫌われる存在でした。『小島の春』の中にも「荷物を放り込むように」患者を扱う家族や、発病した娘を10年以上も土蔵に幽閉している親、また人里離れた丘の上の離れに住まわせている一家や完全に家族と縁を切り巡礼に生きる患者などが登場します。ただこれは家族だけが悪いのではなく「あそこにゃ系統にもありよったんじゃ」「あれら血統じゃ云うて」というハンセン病は遺伝するという誤った知識による地域社会の視線から逃れたいという悲しみの現れでもありました。

そうした劣悪な環境から抜け出し、人間らしい生活を取り戻すべく正子は愛生園の職員とともに四国や中国地方を周り、本人と家族には療養所への入所を勧め、住民には学校の校庭などで愛生園の記録フィルムを上映して療養所の様子を紹介したり、ハンセン病は遺伝ではないことを説いたりしました。当時の偏見や差別の凄まじさは文字通り筆舌に尽くし難いものがあったと思います。

正子は或る日の診察の様子をこんなふうに書いています。「発病の症状や経過を訊きながら、手を取って神経の肥厚を診ていると結節の一杯にあるその女の人が泣きだしてしまった。『先生そんなに私達に触って汚いとは思わないんですか』と泣きじゃくる。済まないといっては泣き、嬉しいといっては涙ぐむ・・・」

「小島の春」の中にはハンセン病を撲滅することを「浄化」「祖国を潔める」と表現するなど、現代からすれば違和感がある部分もありますが、今でいうノンフィクションというジャンルで今日に至るまで患者とその家族の悲しみを静かに語りかけているという面では永く評価に値するものといえます。

実は正子が長島愛生園に勤務したのは昭和7年~14年(1932~1939)の7年間でしかありませんでした。激務がたたったのか結核を患い長島を去り郷里の春日居で療養することになるのですが、そのとき正子は自分が結核ではなくハンセン病にかかっていれば長島に残れるし、またハンセン病が遺伝ではないと証明できたのにと思ったといわれています。

小川正子記念館に移築された正子の療養部屋

「小島の春」は本としてベストセラーになっただけでなく、昭和15年(1940)には映画化されることになりました。正子を演じる女優の夏川静江は、郷里春日居で療養する正子を訪ね撮影で演じる診療の仕方を直接教えてもらったそうです。映画は好評を得たのですが、正子は遂に一度も見に行くことなく、出版で得た印税はすべて患者のために贈りました。

本や映画によって正子の名が知られるのとは裏腹に、正子の身体は日に日に弱っていきます。咳をしたときの出血に、もろくなって千切れて混ざっていた肺静脈をスケッチするなど医師として気丈に振る舞っていたことが偲ばれます。

昭和18年4月29日、正子は生まれ育った春日居で永い眠りについたのでした。享年41才でした。菩提寺の佛念寺の正子の墓石には「生きてゆく日に愛と正義の十字路に立たば必ず愛の方に就け」という言葉が刻まれています。

正子が大切にしていた言葉 「生きてゆく日に愛と正義の十字路に立たば必ず愛の方に就け」