俳句の巨人 蛇笏と龍太

はいくのきょじん だこつとりゅうた

協力 山廬文化振興会

協力 山廬文化振興会

をりとりて はらりとおもき すすきかな

蛇笏

飯田蛇笏の名前を知ったのは小学6年生の国語の授業でした。冒頭の句が教科書に掲載されていて、担任の先生が「この蛇笏という人は境川村(現在の笛吹市境川町)に住んでいて全国に何千人とお弟子さんがいるのだ」と教えてくれました。

蛇笏は明治18年(1885)山梨県東八代郡五成村(現笛吹市境川町)に生れました。境川は昔から俳句が盛んなところで、蛇笏も9歳のときに句会に参加して作った句がこちらです。

もつ花におつる涙や墓まゐり

甲府中学から早稲田大学に進学し、高浜虚子に師事しますが、家業を継ぐため大学を中退し境川に戻ります。ときに明治42年。蛇笏24才のときでした。

農となって郷国ひろし柿の秋

蛇笏の生家は境川の小黒坂という集落で北に八ヶ岳を望み、その左手には遥か信州の北アルプスが白く小さく見渡せます。蛇笏は生涯この小黒坂の自宅を拠点に句作と俳誌「雲母」の刊行を続けます。当然のことながら蛇笏の句には小黒坂の風景が頻繁に登場します。

春あさき人の会釈や山畑

植ゑし田の中の巨石や忘れ笠

背負いたつ大草籠や秋の昼

冬渓をこゆる兎に山の月

ただこうした風景を詠んだ句は蛇笏の一面を現しているに過ぎません。戦雲ただならぬ時代のなかで・・・

蛇笏・龍太の生家「山廬」

蛇笏は3人の男児を戦争や病気で亡くしています。

昭和20年冬 いまだ出征した2人の生死不明。長男の子を抱きながら

兵の子を炉に抱く霜夜いかにせん

昭和22年に長男の戦死公報が届きます。

戦死報秋の日くれてきたりけり

遺児と寝て一と間森ンたる(ひとましんたる)冬座敷

飯田家の竹林。蛇笏・龍太はここを散策した。

蛇笏は常に人との交わりを大切にしていたといわれ、それは蛇笏の言葉で「人温」と表現されています。その人となりは、こうした境遇からもたらされたものかもしれません。

冬ぬくく友愛をわがこころの灯

また、ときに平凡の中にあるふとした温かい瞬間を切り取った句を見ることがあります。

わらんべの溺るゝばかり初湯かな

バンビ見に孫女をつれて浅き春

抱く乳児の手をもにぎりて春炬燵

新涼の燭ゆれあうて誕生日

このように境川の自然と人温に包まれながら、句作と俳誌「雲母」の刊行に精魂を賭した蛇笏は、昭和37年10月、静かに永い眠りにつきます。辞世の句は、

誰彼もあらず一天自尊の秋

椿の花が好きだった蛇笏の戒名は、真観院俳道椿花蛇笏居士

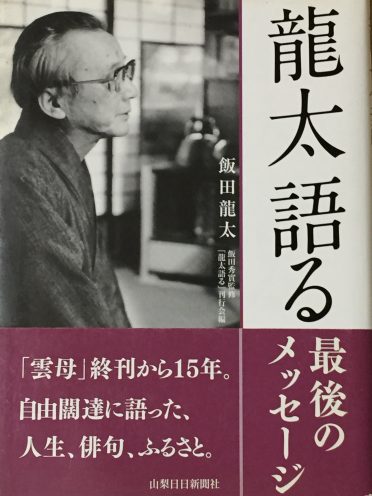

蛇笏と龍太を知るために好適な一冊

蛇笏亡きあと「雲母」は四男の龍太に引き継がれました。龍太は甲府中学から國學院大学に進み折口信夫に師事しますが、病を患い徴兵も免除され帰省して農事に専念します。戦後間もない時代において食糧増産は喫緊の課題です。そんな時龍太は農業雑誌の懸賞論文に馬鈴薯の栽培方法について応募して見事一等賞に輝きます。また村の人に油菜の栽培方法を指導したりしたので周囲の人達からはてっきり農業大学を卒業したと思われていたそうです。

こうして龍太の戦後は境川の人達と大地を耕しながら始まったのでした。俳句は学生時代から親しんでいたので、句作も続け父蛇笏が病気がちになってからは俳誌「雲母」の選句も行うようになります。

『雲母』通巻900号(最終号)の表紙

蛇笏が早世した子の命に向き合ったように、龍太にも6歳だった次女を病で亡くすという悲しみが訪れます。

金魚さはやか葬後雲ゆく子の泉

父母を呼ぶごとく夕鵙(もず)墓に揺れ

枯れ果てて誰か火を焚く子の墓域

思うに蛇笏も龍太も生と死の狭間に存在する人間の心情を詠むことにかけて、秀逸な句を遺しているなと感じます。もちろん生物学的には生と死の、この世とあの世の間には越えることが出来ないものがあるのですが、そのように単純に割り切れない気持ちがあることもまた事実だと思います。次の三句は母親を亡くしたときの句です。

亡き母の薬とびちる冬畳

父母の亡き裏口開いて枯木山

生前も死後もつめたき箒の柄

そして誰もが避けることが出来ない自身の死について、こんな句を作っています。

葱抜けば身の還るべき地の香あり

スーパーで買った葱は葱の香りはしても、この句のような生々しい大地の匂いを感じることは難しいでしょう。これこそ境川の地で自ら畑に立つことがなければ作れない句だと思います。蛇笏も龍太も単に甲州の出身というだけでなく終生その風土と人温の中で句作に向き合った点で、故郷山梨を俳句で体現した偉大な人物といえるのではないでしょうか。

蛇笏・龍太の生家近くから。雪を被っているのは八ヶ岳。左側の裾の奥に北アルプス連峰。